Dans le journal diocésain, "La semaine catholique" du 6 novembre 1932, un article relatait la cérémonie de bénédiction d’une cloche installée dans le petit béffroi de l'église de Saint-Gabriel.

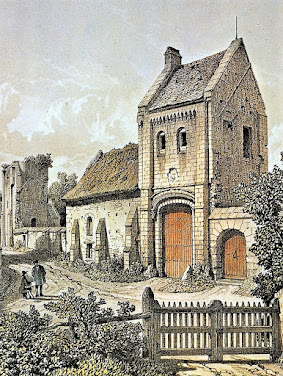

" La paroisse de Saint-Gabriel possède un célèbre prieuré, fondé au XIe siècle par un seigneur de Creully, en faveur de l’abbaye de Fécamp ; de ce prieuré subsistent encore, outre un magnifique chœur roman du XIe siècle, d’autres constructions un peu plus récentes que leur propriétaire actuel, M. Fauchier-Delavigne, a transformé avec infiniment de goût en une belle école d’horticulture...

Il y a d’autre part, à Saint-Gabriel, une importante minoterie et

de nombreuses exploitations agricoles ; la population s’y est accrue depuis

quelques années au point qu’il a fallu construire des maisons nouvelles et

dédoubler l’école publique devenue trop petite. Ce n’est donc pas ici « la

terre qui meurt », mais bien la terre qui revit, parce qu’elle sait unir au

respect des bonnes traditions anciennes le souci de s'adapter aux progrès

modernes.

Mais l’une des caractéristiques les plus frappantes de notre

paroisse, c’est la bonne entente générale qui y règne. Cette union cordiale,

qui fait un des charmes, de Saint-Gabriel, est due pour une part à l’esprit

judicieux et avisé de ses habitants qui savent que la discorde et l’intrigue

nuisent toujours en fin de compte à ceux qui les ont fomentées. Mais elle

provient aussi de ce que tous ici sont, directement ou indirectement, pénétrés

de cet esprit de paix, de justice et de fraternité que le Christ est venu

enseigner aux hommes,

|

| Procession le jour du baptême de la cloche. |

C’est en ces termes que, le 27 octobre1932 , M. André Delacour, conseiller référendaire à la Cour des Comptes et maire de Saint- Gabriel, présentait la commune qu’il a su placer au premier rang du progrès social, à S. Exc. Monseigneur Picaud, venu pour bénir une nouvelle cloche. Et le distingué magistrat municipal, après avoir décrit en une page inspirée du plus pur esprit chrétien le rôle de la cloche, rappelait comment, le beffroi de la vieille église menaçant ruine, on avait dû interrompre les sonneries. La commune l'ayant remis à neuf, on avait alors songé à remplacer l'une des cloches fêlées, dont l’acquisition a pu être faite, grâce à une souscription paroissiale ouverte par « le dévoué, vaillant et distingué pasteur », M. l’abbé Frayard. Et l’orateur, écartant la perspective d’un nouveau tocsin de guerre, souhaitait pour terminer, l’avènement de cette bienheureuse Paix dont le Christ est venu apporter aux hommes la formule infaillible, mais que les hommes rechercheront en vain, tant qu’un trop grand nombre s’obstineront à demeurer sourds aux enseignements de l’Evangile.

Monseigneur Picaud remercia avec ce tact, cette élévation de la

pensée et cet art de la parole qui le caractérisent et sont déjà si appréciés

dans le diocèse. Puis, l’on se rendit à l’église bientôt remplie d’une foule

débordante, aux premiers rangs de laquelle on remarquait M. Engerand, député,

et M. le comte d’Oilliamson conseiller général. C’est alors que le Pontife,

assisté de M. le vicaire général Lemercère et de M. le chanoine Lefrançois,

doyen de Creully, qu’entourait un nombreux clergé, procéda à la bénédiction

rituelle de Gabrielle-Yvonne-Madeleine.

Après que M. l’abbé Frayard eut présenté à son évêque ses

paroissiens de Saint-Gabriel et dit leurs mérites et la satisfaction qu’ils

donnent à leur desservant, Monseigneur Picaud, dans un langage élevé et nourri

de fortes pensées, exposa le symbolisme de la cloche, tira la leçon de cette

belle liturgie et marqua la satisfaction qu’éprouvait son cœur d’Evêque.

La néophyte de bronze qui avait pour parrain M. Robert Delacour,

fils du maire de Saint-Gabriel, et pour marraine Mlle Julien fille du maire de

Brécy — commune rattachée pour le culte à Saint-Gabriel — ayant reçu

l’investiture chrétienne, prit place sans retard dans sa prison aérienne, pour

y remplir avec ses compagnes son rôle d'animatrice fidèle de la vie religieuse.

Après la cérémonie, Mgr Picaud fit dans la paroisse le tour de l’évêque, si nous osons dire, et d’un évêque particulièrement averti de la beauté artistique : il admira le vieux prieuré, félicita M. Fauchier-Delavigne de ses généreuses initiatives, loua M. Delacour de son zèle pour le bien social, marqué par de si beaux résultats, et félicita Saint-Gabriel d’avoir su choisir et garder un maire si distingué et dévoué.

Le souvenir que tous garderont de cette journée vraiment réconfortante en fera l’une des plus belles dates de l'histoire de Saint-Gabriel."