|

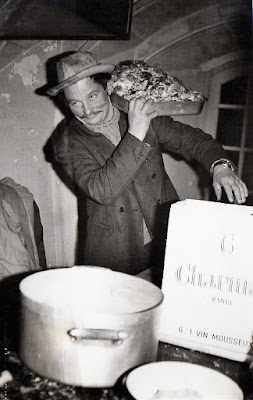

| Préparation du réconfort |

Creully sur Seulles

Creully sur Seulles et ses environs, des villages aux multiples histoires

Creully (Creully sur Seulles) - Il meurt dans le brasier d'une meule de foin.

En ce mois de septembre 1848, alors que les feuilles commençaient à peine à se parer des teintes dorées de l’automne, un drame d’une violence inouïe vint frapper le paisible bourg de Creully. Un incendie, aussi soudain que dévastateur, s’abattit sur les terres laborieuses, semant la désolation et la terreur dans le cœur de ses habitants. Les langues de feu, avides et impitoyables, léchèrent le ciel avec une fureur infernale, réduisant en cendres les fruits

d’une année de labeur. Trois meules immenses, symboles de la sueur et de l’espoir des paysans, furent englouties par ce brasier monstrueux : deux d’entre elles, composées de foin et de chaume de colza, et une troisième, colossale, renfermant près de six mille gerbes de blé, propriété du sieur Lecoq, cultivateur respecté de la région. En quelques instants, ce qui devait nourrir les familles pendant les longs mois d’hiver ne fut plus qu’un amas de braises fumantes, un rêve consumé par la fournaise.Mais c’est dans

l’adversité que l’âme humaine révèle sa grandeur. Et ce jour-là, les habitants

de Creully répondirent à l’appel du devoir avec une promptitude et un courage

qui forcent l’admiration. Hommes, femmes, enfants, tous accoururent, le visage

marqué par l’angoisse, les mains tremblantes mais déterminées, pour tenter

d’endiguer la marche destructrice des flammes. Leurs cris se mêlaient au

crépitement sinistre du feu, leurs seaux d’eau semblaient dérisoires face à

l’ampleur du désastre, et pourtant, aucun ne recula. Leur dévouement, aussi pur

que désintéressé, illumina cette nuit de cauchemar d’une lueur d’humanité.

Parmi ces âmes

héroïques, un homme se distingua par un acte de bravoure qui devait lui coûter

la vie. Jean-Louis Massier, un

ouvrier menuisier originaire de Bayeux, venu prêter ses bras à

Creully, aperçut la meule de foin, la plus imposante et la plus menaçante de

toutes. Elle se dressait telle une tour de paille, prête à s’effondrer et à

propager l’incendie jusqu’aux premières maisons du bourg. Sans hésiter, sans

songer à sa propre sécurité, il s’élança vers elle, comme poussé par une force

supérieure. À peine avait-il atteint son sommet que, sous ses pieds, la

structure, rongée par les flammes, céda dans un grondement sourd. La meule

s’affaissa, entraînant dans sa chute le malheureux Massier, qui disparut dans

le cœur même de l’enfer. Les témoins, pétrifiés d’horreur, entendirent à peine

son dernier cri étouffé par le rugissement du feu. Malgré les efforts

désespérés de ses compagnons, qui se précipitèrent pour le sauver, rien ne put

arracher son corps aux griffes de la fournaise. Quand enfin on parvint à le

retirer des décombres, il n’en restait qu’une dépouille méconnaissable, un

témoignage muet et poignant de son sacrifice.

Le sort ne se contenta

pas d’une seule victime. Jean Binet, conducteur

d’une des voitures reliant Creully à Caen, fut lui aussi happé

par la voracité des flammes. On le retira, vivant mais à peine, de cet abîme de

feu. Son visage et le haut de son corps portaient les stigmates de sa bravoure

: des brûlures si profondes et si étendues qu’elles semblaient avoir marqué sa

chair à jamais. Les médecins, le visage grave, murmurèrent des paroles

d’espoir, mais tous savaient que la route vers la guérison serait longue et

douloureuse. Pourtant, dans ses yeux fiévreux, une lueur de vie persistait,

comme pour rappeler que le courage, parfois, triomphe de la mort elle-même.

Un autre Creullois,

dont le nom ne nous est pas parvenu, fut également touché par le brasier, mais les cieux, cléments

envers lui, lui épargnèrent le pire. Ses blessures, bien que

douloureuses, n’étaient que légères en comparaison du sort de ses compagnons.

Ainsi, en cette

journée funeste, Creully pleura ses héros

et ses rêves consumés. Les flammes, enfin domptées, ne laissèrent

derrière elles que des cendres et des souvenirs de bravoure. Et tandis que le

soleil se couchait sur le bourg endeuillé, une question résonnait dans l’esprit

de tous : comment oublier ceux qui, sans hésiter, avaient offert leur vie pour

sauver celle des autres ?

Creully (Creully sur Seulles) - Les douches municipales de Creully.

La foire de Saint Gabriel de 1638 (Creully sur Seulles)

Elles avaient lieu une ou plusieursfois par an et rassemblaient les paysans, les artisans et les marchands venus vendre ou acheter toutes sortes de produits : animaux, outils, vêtements, nourriture ou tissus.

Mais les foires n’étaient pas seulement des lieux de commerce. C’était aussi un moment de fête et de rencontre. On y écoutait de la musique, on assistait à des spectacles, et les habitants des villages voisins s’y retrouvaient.

Les foires animaient la vie rurale et permettaient aux habitants de gagner de l’argent et d’échanger des nouvelles. Elles faisaient partie du rythme de vie traditionnel des campagnes avant l’arrivée des grands marchés et du commerce moderne.

Je vous invite à retourner dans le passé; plus précisemment en 1638 dans la petite localité de saint Gabriel connue pour son prieuré.

Un document, conservé aux archives départementales du Calvados, présentel'organisation, les marchands et les artisans présents. J'ai essayé de déchiffrer les noms des métiers.

Voyez la liste ci-dessous.

Crocher (crocheteur)

Boullenger

Parfois nommé « bollengier », il préparait et cuisait des pains dont le

poids et le prix étaient fixés par un magistrat. L’équivalent de nos boulangers

actuels.

Bouchera

Homme que nous appelons aujourd’hui « boucher » : il abattait lui-même le

bétail et vendait ensuite la viande au détail.

Cuisiniera

Désignait souvent une domestique cuisinière attachée à une maison

particulière.

Diappera (drapier)

Chappellier

Fabriquait ou vendait des chapeaux (en feutre, paille, tissu, etc.).

Mesnuissiers

Construisait le mobilier (tables, chaises, etc.).

Cribleur

Fabriquait des cribles, cercles de bois sur lesquels étaient tendues des

peaux percées.

Cordonniera

Fabriquait, vendait et réparait des chaussures.

Lanterniera

Fabriquait des lanternes.

Escrinier (écrinier)

Merciera

Vendait du matériel concernant la couture et du tissu.

Barillier

Fabriquait des barils et des tonneaux.

Savettiers

Fabriquait et réparait des souliers.

Vendeur de toile

Vendait de la toile.

Lanterniers

Fabriquait des lanternes ou était chargé d’allumer les lanternes publiques.

Bourlier (Bourrelier)

Chauderonnier

Fabriquait et vendait des ustensiles de chaudronnerie.

Quincailler

Vendait des ustensiles en métal.

Blanchisseur

Désignait parfois l’artisan spécialiste du blanchiment des maisons à la

chaux.

Peussier (peaussier)

Vendeurs de bas et lingette

Vendait des effets pour l’habillement des dames (bas, linge).

Tavernier

Tenancier de taverne, où l’on vendait le vin « au pot ».

Traileurs (Bracier)

Le curé d’Arromanches et la chaire d’Asnelles

Dans le modeste bourg d’Arromanches, niché au creux des

vagues et des brises marines, résidait un curé dont la renommée de prédicateur

transcendait les frontières de la petite localité.

Ce dimanche 7 juillet 1833, l'église Saint-Martin

d’Asnelles, avec sa nef baignée de lumière et son chœur empreint de solennité,

s'apprêtait à accueillir un événement des plus remarquables. Le curé, drapé

dans l'aura de sa sagesse, avait été convié à y prononcer un sermon depuis la

chaire de bois, vieille sentinelle sculptée, témoin silencieux des siècles

passés, située à gauche de la nef, non loin du chœur.

Eglise d'Asnelles

Les cloches de l'église, dans leur élan frénétique,

semblaient vouloir fendre l'air de leurs vibrations, appelant les fidèles et

les moins croyants à se rassembler. Ce jour-là, même les agnostiques, poussés

par une curiosité insatiable, avaient trouvé place parmi l'assemblée, avides

d'entendre ce sermon annoncé comme inspiré par le Saint-Esprit lui- même.

L'église, dans son ensemble de pierres et de bois, n'avait jamais connu

pareille affluence.

L'abbé Rémy, enveloppé dans sa chasuble brodée de fils

d'or et d’argent, s'éleva lentement vers la chaire, cette pièce de bois

sculpté, vestige d'une époque où même les vers hésitaient à s'attaquer au chêne

béni. Depuis vingt minutes, il captivait un auditoire nombreux et attentif,

posant les fondations solides de l'église catholique avec une éloquence qui,

bien que parfois interminable, faisait de lui un homme aussi dévoué que redouté

pour ses longs discours.

La corpulence du prédicateur, jointe à la chaleur de

son débit et à la gestuelle qui accompagnait ses paroles, ajoutait une

dimension presque théâtrale à son sermon.

— Qu'ils

prennent corps, bien, honneur, femme et enfants ; laissons-les faire, ils n'y

gagneront rien. Le Royaume doit nous rester ! S’exclama-t-il, s'adressant à ses

ouailles attentives.

— Il nous

restera, ajouta-t-il avec une ferveur grandissante, le Royaume de Dieu sur la

terre, dans l'abaissement, dans le dénuement, dans l'opposition peut- être ;

mais certainement un jour dans le ciel, dans la gloire infiniment excellente de

l'éternelle béatitude de Jésus-Christ.

— Voici

l’Esprit, mes bien-aimés, dont l’assistance nous est nécessaire si nous voulons

travailler dignement à l’édification de l’Église de Dieu...

— Les bases de notre église sont indestructibles.

—Mais au

moment précis où il leva les bras au ciel pour condamner l’orgueil des hommes

qui s’élèvent trop haut, un craquement sourd, semblable à un grondement

céleste, retentit dans l'église.

Les paroissiens, saisis d'effroi, échangèrent des

regards interrogateurs, cherchant en vain l'origine de ce bruit sinistre. La

réponse ne se fit pas attendre : un nuage de poussière s'éleva soudain sous la

chaire, et leur curé bien-aimé disparut de leur vue.

Ce ne fut pas le cri du religieux qui se fît entendre,

mais celui d'une paroissienne, sérieusement blessée par l'incident. L'homme de

Dieu, se reprenant avec une dignité admirable, déclara d'une voix ferme :

— Mes

frères, le Seigneur a parlé. Il préfère l’humilité à la hauteur. Désormais, je

prêcherai du sol.

Rameau de pommier de Noël, rameau d’espérance

La nuit de Noël étendait son manteau d’étoiles sur les campagnes normandes endormies, et le gel argentait les branches des pommiers comme une bénédiction discrète. Dans les hameaux perdus, où les traditions se chuchotent de génération en génération, les jeunes filles aux joues rosies par le froid et l’espoir revenaient de la messe de minuit, le cœur battant à l’unisson des cloches lointaines. Leurs doigts gourds effleuraient les rameaux des arbres, et chacune d’elles en choisissait un, qu’elle glissait dans une fiole d’eau pure, suspendue ensuite à sa fenêtre comme une offrande au destin. « Si un seul bourgeon s’ouvre avant Pâques, disait la légende, l’année verra naître un amour. » On nommait cela une Pâque fleurie, ce fragile présage où la nature elle-même semblait conspirer en faveur des rêves les plus secrets.

Parmi

les ombres mouvantes d’un château, forteresse médiévale, près de Caen, vivait

Pauline, une jeune Bretonne au visage pâle et aux yeux clairs comme les

ruisseaux de son pays. Son pas était léger, sa voix douce, et son âme aussi

pieuse que celle d’une sainte. Mais le sort, en sa cruauté, lui avait imposé

une bosse, ce fardeau invisible qui alourdissait chaque regard posé sur elle.

Les autres servantes la toisaient, mi-amusées, mi-méprisantes, et Pauline,

résignée, portait sa différence comme une pénitence. Pourtant, en son for

intérieur, elle gardait intacte la flamme d’un espoir têtu.

Cette

nuit-là, tandis que ses compagnes, insouciantes, regagnaient leurs chambres en

riant, elle s’attarda sous les pommiers noirs, leurs silhouettes découpées dans

la lune comme des sentinelles veillant sur les rêves. D’un geste furtif, elle

détacha un rameau, le serra contre sa poitrine et murmura une prière. «

Seigneur, si Vous existez, faites que cette branche fleurisse… »

Puis, le cœur battant, elle la déposa dans une fiole qu’elle déposa près de la

fenêtre de sa chambre, comme un secret confié à la nuit.

Mais

les murs ont des oreilles, et les cœurs légers aiment à se repaître des

faiblesses d’autrui. Une langue venimeuse divulgua son geste, et bientôt,

l’office entier se gaussa de la « folle bossue » et de sa crédulité. «

Une Pâque fleurie ? Pour elle ? » Les rires claquaient comme des

fouets, et Pauline, les joues brûlantes, feignait de ne pas entendre. Elle

priait, encore et toujours, les mains jointes, les yeux levés vers le rameau

qui refusait de s’éveiller.

Le

samedi saint, alors que l’espoir de Pauline s’étiolait comme la branche dans

son eau, un des jardiniers, complice d’une farce cruelle, substitua au rameau

fané une tige constellée de fleurs roses, aussi artificielles que les sourires

qui allaient bientôt se moquer d’elle. Quand, au matin, elle découvrit le «

miracle », son visage s’illumina d’une joie si pure, si radieuse, qu’on aurait

cru voir un ange descendre sur terre. « C’est un signe ! »

s’exclama-t-elle, les yeux brillants, serrant contre elle le bouquet comme une

preuve de la clémence divine.

Mais

les moqueurs guettaient. À peine eut-elle franchi le seuil de l’office que les

éclats de rire explosèrent, les quolibets pleuvaient, et les regards se firent

plus durs que la pierre. « Regardez-la, la bossue ! Elle croit

encore aux contes ! » Les larmes montèrent aux yeux d’Pauline,

grosses, silencieuses, roulant sur ses joues comme des perles trahies. C’est

alors que la porte s’ouvrit, et la châtelaine apparut, son visage noble

empreint d’une colère froide. « Assez, » dit-elle d’une

voix qui fit taire les rires. La lingère, honteuse, lui avait tout raconté : la

cruauté du jeu, la naïveté de Pauline, et cette foi inébranlable qui, malgré

tout, persistait.

S’avançant

vers la jeune fille, la dame du château prit délicatement le rameau fleuri et y

enroula un billet de mille francs, avant de le lui tendre avec une gravité

solennelle. « Pauline, » dit-elle, «

cette Pâque fleurie ne vous aura pas menti. Vous êtes une âme honnête, et le

bonheur vous est dû. Puisse cette dot vous ouvrir les portes d’un avenir où

l’on saura vous aimer comme vous le méritez. »

Les

jours qui suivirent virent le jardinier, honni pour sa participation à la

mystification, tenter de racheter sa faute en demandant la main de Pauline.

Mais celle-ci, avec une dignité qui surprit jusqu’à ses bourreaux, refusa

poliment. « Mon cœur, » murmura-t-elle,

« a déjà choisi un autre chemin. »

Et

c’est ainsi que Pauline, la bossue au sourire timide, devint la preuve vivante

que les miracles existent — non pas dans l’éclat des fleurs trompeuses, mais

dans la résilience de ceux qui, malgré les railleries du monde, osent encore

croire en la douceur de la vie. Car parfois, il suffit d’un rameau, d’une

larme, et d’un peu de lumière pour que l’impossible devienne réalité.

Nos bêtes nous informent...

Dans un petit village perdu au cœur

du Calvados, là où les collines douces se marient aux vieux pommiers et où le

vent murmure des secrets à travers les haies bocagères, un étrange livret vient

d’être distribué aux habitants. Son titre, Lectures choisies pour les

campagnes, de Louis Halphen, résonne comme une invitation à redécouvrir les

mystères de la nature, ces signes subtils que le ciel et la terre offrent à

ceux qui savent encore écouter. Parmi les pages jaunies par le temps et l’odeur

de foin, un chapitre attire particulièrement l’attention : celui qui enseigne

l’art délicat de décrypter les présages de la pluie. Car, voyez-vous, la pluie

n’arrive jamais sans avertir. Elle s’annonce, telle une voyageuse discrète, par

une symphonie de gestes et de murmures que seuls les cœurs patients et observateurs

peuvent percevoir.

L’auteur, avec la minutie d’un

peintre décrivant les nuances d’un coucher de soleil, dresse une liste de ces

signes, si curieuse, si savoureuse, qu’il serait dommage de la laisser sombrer

dans l’oubli. Alors, laissez-moi vous conter, comme on raconte une légende au

coin du feu, ces augures qui font frissonner les campagnes avant que les

premières gouttes ne viennent caresser la terre assoiffée.

humaient l’humidité lointaine. Puis, d’un mouvement lent et solennel, elles se blottissent dans un coin reculé du pré, ou cherchent refuge sous les hangars de bois vermoulu, comme si une intuition ancienne les poussait à se préparer. Leurs flancs massifs frôlent l’herbe avec une lenteur inhabituelle, et leurs yeux, habituellement si calmes, semblent interrogateurs.

Les gardiens des pâturages Les moutons, d’ordinaire si insouciants, résistent soudain à s’éloigner des pâturages. Leurs pas traînent, leurs bêlements deviennent plus sourds, comme s’ils pressentaient que l’herbe, bientôt, sera lourde de rosée et de pluie. Ils restent groupés, têtes basses, comme un troupeau de sages attendant l’orage.

collines, abandonnent leurs jeux et se pressent vers les abris, leurs sabots légers frappant le sol avec une hâte inhabituelle. Quant aux ânes, ces philosophes à longues oreilles, ils se mettent à braire avec une insistance étrange, secouant leurs oreilles comme pour chasser un pressentiment importun.

Les fidèles compagnons du foyer Autour des maisons, les chiens, d’ordinaire si vifs, se lovent contre la pierre chaude de l’âtre. Leurs yeux mi-clos, leur respiration lente trahissent une somnolence inhabituelle, comme s’ils rêvaient déjà du crépitement des gouttes sur les tuiles. Ils ne quittent plus le foyer, comme si le feu était le dernier rempart contre l’humidité qui s’annonce.

Les volatiles et leurs concerts Le coq, ce réveille-matin infatigable, se met à chanter à des heures indues. Ses cris perçants déchirent le silence, et ses ailes battent l’air avec une frénésie qui n’appartient qu’aux soirs de tempête. Les canards et les oies, d’ordinaire si paisibles, élèvent la voix en un concert désordonné, comme s’ils se passaient un message secret. Le coq d’Inde, lui, pousse des gloussements aigus, interminables, comme un héraut annonçant l’arrivée d’un roi invisible.

insistance lugubre, comme si elle pleurait déjà la lumière qui va s’éteindre. Les poules d’eau, habituellement si discrètes, se plongent dans les mares avec une frénésie inattendue, se débarbouillant avec une énergie qui semble presque joyeuse.

Les travailleurs de l’ombre Sous terre, la taupe redouble d’ardeur, creusant ses galeries avec une fièvre nouvelle, comme si elle voulait achever son œuvre avant que la terre ne devienne boue. Les crapauds, par dizaines, sortent de leur retraite, leurs corps ventrus glissant sur le sol humide. Les grenouilles, assises sur leurs feuilles, coassent en chœur, leur chant monotone résonnant comme un compte à rebours.

Les danseurs du vent Les cygnes domestiques, majestueux et blancs, s’élèvent dans les airs et volent contre le vent, leurs ailes déployées comme des voiles défiant la tempête. Leurs battements puissants semblent vouloir dompter les éléments avant qu’ils ne se déchaînent.

Les insectes et leurs folies Les mouches, d’ordinaire si paresseuses, deviennent soudain agressives. Elles piquent, tournent en essaims tumultueux, comme si l’électricité de l’air les rendait folles. Les vers sortent de terre, leurs corps roses et luisants traçant des sillons sur le sol.

Ainsi, la nature toute entière semble

retenir son souffle, chaque créature jouant son rôle dans cette symphonie

silencieuse qui précède l’averse. Et quand enfin les premières gouttes tombent,

légères, sur les feuilles et les toits, on comprend que tout cela n’était qu’un

long prélude, une danse secrète entre la terre et le ciel.

Le marché de Bayeux en 1956 un extrait d'un film retrouvé... (suite)

Le marché de Bayeux en 1956 un extrait d'un film retrouvé...

Pierre Salez, habitant des bords de la Seulles à Creully, nourrissait une passion dévorante pour le septième art. L’année 1956 marqua un tournant dans sa vie, lorsqu’il osa saisir sa caméra pour immortaliser, dans un film intimiste, les méandres de cette rivière qui serpentait au cœur de son village natal.

Les décennies s’écoulèrent, emportant avec elles les traces de cette œuvre oubliée. Mais le destin, complice des rêveurs, me permit, après des années d’une quête acharnée, de retrouver ce trésor enfoui dans les limbes du temps.

Aujourd’hui, c’est avec une émotion profonde que je vous convie à en découvrir un extrait. Laissez-vous transporter, le temps de quelques images, vers le marché animé de Bayeux, tel qu’il s’offrait aux regards émerveillés de nos ancêtres… en 1956.

Les séminaristes au petit-séminaire de Villiers le Sec (Creully sur Seulles).

Depuis 1820, un séminaire fut présent sur les terres de Villiers le Sec, non loin de Creully.

Chaque année a lieu la distribution des prix qui commence toujours par l'allocution du Supérieur : "Il est des vérités que l’on ne saurait trop répéter, parce qu’elles sont le principe du bien que nous pouvons opérer dans le fieu de notre exil, et du bonheur qui nous attend, après notre passage dans notre patrie. Ne soyez donc pas surpris si, au moment de terminer vos travaux de l’année, je viens encore vous parler du bon emploi du temps. Vous allez, il est vrai, recevoir les couronnes, prix de vos efforts, et jouir d’un repos nécessaire; mais de nouvelles luttes se préparent et réclament une nouvelle ardeur. Vous voudrez donc bien prêter encore un moment d’attention aux dernières leçons dé l’amitié...."

|

| La chapelle |

Voici le document qui indique les conditions d'entrée au petit séminaire de Villiers le Sec.

|

| La boucle du ceinturon des séminaristes |

Creully sur Seulles - La pompe à eau retrouvée...

En me garant rue de Bayeux, à Creully, je suis passé devant l’ancienne gendarmerie. À ma grande surprise, j’y ai aperçu une vieille pompe, vestige d’une époque où les habitants n’avaient pas encore accès à l’eau courante ou n’étaient pas encore raccordés au réseau. J’ai alors pris la liberté de l’immortaliser en photo et d’enquêter sur son histoire en fouillant dans ma collection de documents anciens consacrés à ma commune natale.

|

| Une ancienne photo nous permet de constater un puit appelé "puit à la colonne". (Collection personnelle de Michel F.) |

|

| Sur proposition du Maire, il fut décidé en 1865 de remplacer ce puit par une pompe. |

L'arrivée de la fée électrique

Le 13 mars 1880, le Conseil municipal, fut appelé à délibérer sur la question d’installation de réverbères dans le bourg de Creully, décidée par le conseil dans sa séance du onze février dernier.

Monsieur

le préfet ayant demandé, par sa lettre du 18 du même mois de février,

communiquée au Conseil par Monsieur le Maire, à ce que les ressources

applicables à la dépense d’installation soient votées.

Le

Conseil, examinant sur des emplacements où les réverbères devraient être placés

pour éclairer suffisamment toute la partie du bourg, est d’avis que dix

réverbères seraient suffisants.

Et

attendu que d’après les renseignements fournis au Conseil par une maisonspéciale d’éclairage, la dépense d’installation s’élèverait au chiffre de mille

francs d’après un devis rédigé par Monsieur le Maire, d’après les données de la

maison d’éclairage Léon Luchaire, rue Erard, N° 27 et 28, à Paris.

Le

Conseil vote pour faire face à ces dépenses une somme de mille francs à

prélever aux réserves de celle portée éventuellement à cet effet au budget

extraordinaire de l’année mil huit cent soixante-dix-neuf, article 15, votée sans

emploi jusqu’à ce jour.

|

| Avec l'arrivée de la fée électrique, elle sera surmontée d'un lampadaire. |

|

| Elle est toujours en place après 1920 mais le point d'éclairage a disparu. |

Villiers le Sec (Creully sur Seulles) - Une nouvelle école choisie par Amours

Il est nécessaire de choisir un homme de bonnes mœurs, capable de s'acquitter de la fonction de maître d’école avec fruit et édification. Il sera nommé et établi par un acte en forme par le donateur sa vie durant et après par le propriétaire du fief de Villiers.

|

| Emplacement de l'école |

|

| L'école, rue de Bayeux |

Le dit seigneur donne une salle pour tenir l’école, fermant à porte et serrure, avec des fenêtres garnies de châssis remplis de verre et de treillis de fil de fer en dehors de ladite salle, garnie en dedans d’une table de 13 pieds de long sur 3 de large, et au-dessous, entre les pieds, 2 planches de 10 pieds au moins de long, pour déposer les papiers des écoliers ; il y a 3 bancs de 12 pieds environ de long aux côtés de la table, et des sièges de bois tout autour de la salle avec des planches au-dessus contre les murs, également pour déposer les livres des écoliers, une armoire de bois de chêne, fermant à clef et serrure, attachée contre le mur, et une chaise à bras, ou fauteuil enfoncé de paille, pour l’usage du maître d’école ; au dehors de ladite salle, 2 pieds de largeur de terrain sur l’étendue de la salle, servant de passage avec le voisin, la cour, la salle et étable avec grenier se tenant ensemble, dont le maître d’école ne pourra rien affermer, la moitié du jardin potager sis derrière la maison de l’école et du voisin, 2 sillons de terre avec pommiers à Villiers-le-Sec, delle des Crottes-Hamelin, contenant environ 5 vergées, avec les héritages de 2 vergées ½ en 2 sillons paroisse du Manoir, 80 livres de rente foncière, assise à Vaussieux, 10 livres de rente foncière, assise à Villiers-le-Sec, 23 livres de rente foncière, assise audit Villiers-le-Sec. Si les paroissiens refusent de faire les grosses réparations, le maître d’école leur signifiera qu’il les fera à ses frais et dépens , parce que pour s'en faire récompenser il fera payer par les parents des écoliers 6 sols par mois pour les lecteurs et 8 pour les écrivains, jusqu’à remboursement; il cessera d’instruire ceux qui ne voudront payer ledit écolage. En cas d’élection d’un maître d'école choisi autrement qu’en les formes susdites, sans le consentement du seigneur, substitution au bénéfice des pauvres malades de l’Hôpital de Bayeux, pour fondation d’un lit auquel le seigneur nommera.